L'elettrofisiologia permette di studiare le disfunzioni elettriche che riguardano il cuore e che si manifestano sotto forma di aritmie cardiache, rappresentate da extrasistoli, tachicardie, fibrillazioni, bradicardie, blocchi seno-atriali e atrio-ventricolari. Lo studio elettrofisiologico endocavitario, anche noto con l'acronimo SEFE, è un accertamento diagnostico volto ad esaminare le proprietà elettriche del cuore al fine di stabilire la suscettibilità a sviluppare diversi disturbi del ritmo cardiaco. Si tratta di un esame di tipo invasivo, generalmente prescritto per indagare la natura e le cause di diversi tipi di aritmie cardiache.

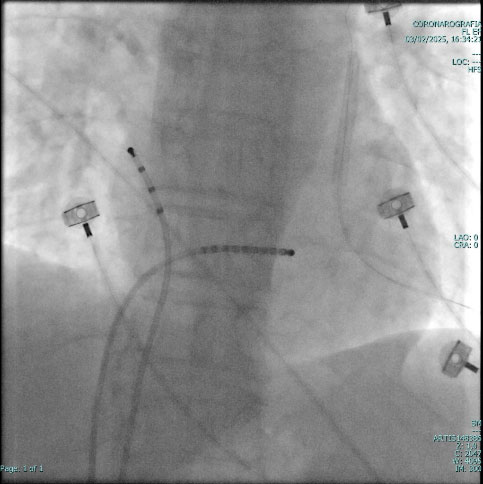

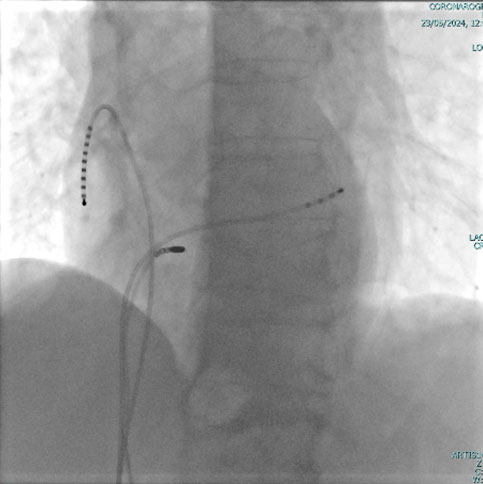

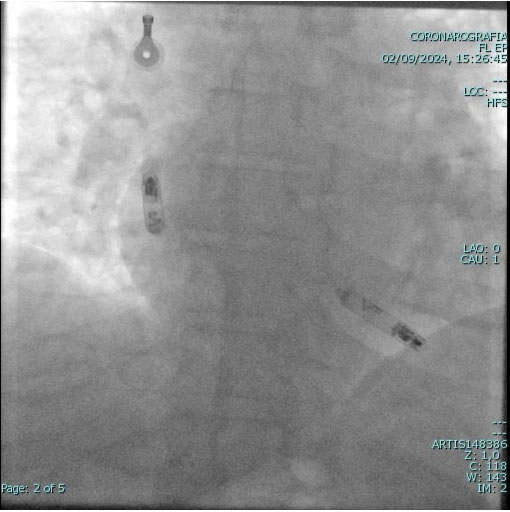

Il SEFE viene effettuato previo breve ricovero e prevede l'esecuzione di un'anestesia locale delle vie di accesso, generalmente queste sono: la vena femorale destra a livello dell'inguine, oppure la vena succlavia sinistra a livello della spalla; più raramente è possibile eseguire l'esame attraverso la vena giugulare del collo. Vengono inseriti nel cuore da 2 a 5 elettrocateteri morbidi, che vengono posizionati all'interno delle cavità cardiache (generalmente in atrio e ventricolo destro, sul fascio di His e, se necessario, all'interno del seno coronarico), che registrano i segnali elettrici originati dalle cavità cardiache.

In alcuni casi vengono eseguiti dei test provocativi, attraverso la somministrazione di farmaci, per cui viene indotta e quindi rilevata l'aritmia cardiaca. In questo modo il cardiologo può studiare l'elettrocardiogramma nel dettaglio, permettendo di localizzare il punto o la struttura anatomica responsabile del disturbo.

L'esame, che si svolge nel corso di un ricovero ospedaliero della durata di due-tre giorni, ha lo scopo di:

È una procedura che permette di eliminare definitivamente i substrati anatomici, responsabili di molte aritmie cardiache, col semplice utilizzo del calore (la temperatura non supera i 56-58 gradi), portato all'interno del cuore sulla punta di appositi cateteri. Va ricordato che la procedura è del tutto indolore, in quanto all'interno del cuore non esistono terminazioni nervose che trasportino la sensazione dolorosa (si sente la stessa sensazione, ossia nulla, che si percepisce stirando i capelli con un ferro caldo!). Dopo la procedura non sarà più necessario alcun farmaco per controllare l'aritmia. Prima di sottoporre un paziente all'ablazione, viene eseguita una serie di esami clinici, per garantire la massima sicurezza e tranquillità (esami del sangue, elettrocardiogramma,ecocardiogramma, ecc.).

L' ablazione trans-catetere viene eseguita in anestesia locale (come quella che usa il dentista). Attraverso una vena e/o un'arteria della coscia, che passa in regione inguinale (se necessario viene a volte utilizzata anche una vena del braccio o una vena sotto la clavicola sinistra), vengono introdotti dei fili elettrici (i cosiddetti “elettro-cateteri”) e guidati, sotto controllo radiologico, fino all'interno delle cavità cardiache; tale manovra è assolutamente indolore e non viene avvertita dal paziente.

Una volta posizionati nelle cavità cardiache, i cateteri sono collegati a particolari apparecchiature che registrano l'attività elettrica all'interno del cuore; tutto ciò è completamente indolore, come un qualsiasi elettrocardiogramma.

Durante l'ablazione è necessario stimolare il cuore con piccolissimi impulsi elettrici emessi dai cateteri (non percepiti dal paziente), in modo da poter provocare l'aritmia in esame e identificare la zona da cui ha origine. Con opportuni stimoli elettrici l'aritmia può essere interrotta dall'operatore. Una volta identificato il punto di origine dell'aritmia, si procede all'ablazione propriamente detta: mediante uno dei cateteri, già presenti all'interno delle cavità cardiache, si trasmette una particolare corrente elettrica, chiamata “radiofrequenza”, che scalda la punta del catetere stesso (la temperatura non va mai oltre i 60 gradi); il calore determina la coagulazione del punto responsabile dell'aritmia, che viene, in tal modo, soppresso.

La corrente è molto bassa e non dà dolore; può essere avvertita talvolta come un senso di fastidio al torace che scompare immediatamente dopo la fine dell'erogazione. Al termine dell'ablazione i cateteri vengono rimossi con facilità e senza provocare il minimo disturbo; viene quindi eseguita una medicazione che sarà rimossa il giorno seguente.

Oggi possiamo eseguire l'ablazione della fibrillazione atriale attraverso l'Elettroporazione.

L'innovazione tecnologica, unica nel suo genere, è di grande rilevanza: attualmente, infatti, tutte le procedure di ablazione cardiaca per il trattamento delle

aritmie sono termiche, ivi comprese la radiofrequenza e la crioablazione. Nonostante l'evoluzione e i miglioramenti apportati nel tempo, queste forme di erogazione

di energia vengono comunque ritenute rischiose, comportando possibili danni termici collaterali e indiscriminati ai tessuti vicini alla zona-bersaglio.

Il nuovo sistema Farapulse PFA, invece, è caratterizzato da un'elevata selettività dei tessuti, produce piccolissime lesioni che durano solo pochi secondi e salvaguarda

interamente le aree di tessuto cardiaco non coinvolto nella ablazione, con livelli di protezione e sicurezza inimmaginabili prima d'ora.

Per questo, il sistema Farapulse per l'elettroporazione è ritenuta da molti clinici una fonte di energia affidabile e molto promettente per gli interventi di ablazione cardiaca, consentendo anche l'isolamento delle vene polmonari nel corso di trattamento della Fibrillazione Atriale.

Dotato del marchio CE dal 2021, il sistema è costituito da una guaina, un generatore e un catetere ed è disponibile in tutti i paesi Europei compresa, da poco, l'Italia. Va ricordato che l'ablazione cardiaca è una procedura minimamente invasiva, finalizzata a correggere alcune anomalie del Ritmo Cardiaco quali, per esempio, la Fibrillazione Atriale.

Nel corso della procedura, un catetere viene inserito nell'organismo attraverso l'inguine del paziente e guidato, fino a raggiungere l'interno del cuore. Nei sistemi di rimozione chirurgica tradizionale la punta del catetere predisposto per l'ablazione genera temperature estreme, molto calde o molto fredde, per eliminare il tessuto malfunzionante e correlato ai battiti irregolari.

Il nuovo sistema Farapulse PFA si basa invece su campi elettrici pulsati, che non determinano effetti termici sui tessuti interessati ed agiscono esclusivamente sulle cellule bersaglio.

L'elettroporazione è un processo che utilizza impulsi elettrici per creare pori temporanei nelle membrane cellulari e rispetto alle tecniche tradizionali, come l'ablazione a radiofrequenza o con crioenergia, è una tecnica altamente selettiva che consente di danneggiare esclusivamente le cellule cardiache anomale, senza compromettere i tessuti sani circostanti. Questo approccio garantisce maggiore precisione e riduce il rischio di complicanze durante e dopo la procedura. Un altro punto di forza della tecnologia farapulse è la sua capacità di adattarsi alle caratteristiche anatomiche uniche di ogni paziente.

In questo modo, Il tessuto cardiaco viene colpito selettivamente, senza coinvolgere aree circostanti critiche quali, per esempio, l'esofago o i nervi principali. I campi elettrici, come evidenziato da studi clinici internazionali, si sono dimostrati di grande efficacia per attutire in modo permanente i segnali cardiaci anomali riducendo, nel contempo, anche il rischio di danni ai tessuti circostanti.

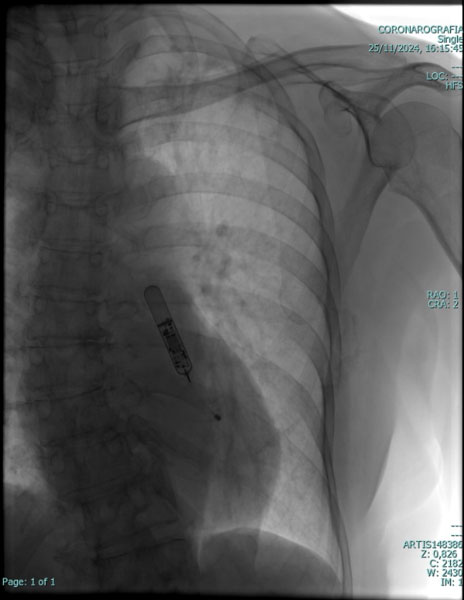

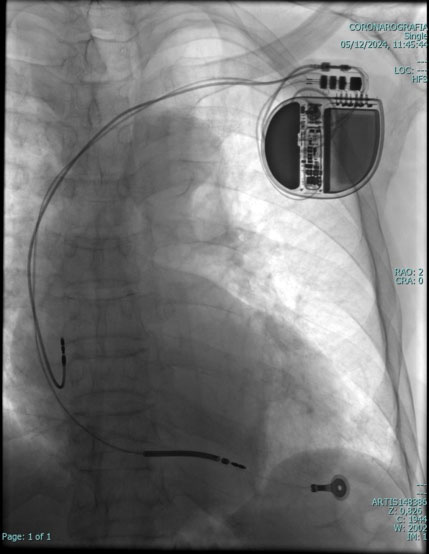

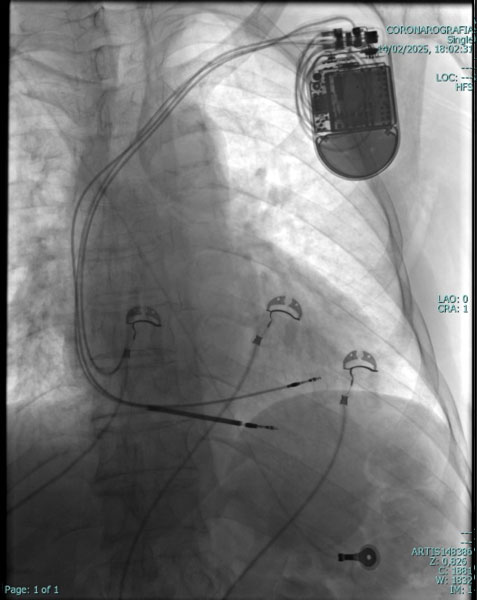

Il Pace Maker è un piccolo apparecchio elettronico che viene inserito nel corpo del paziente mediante una breve incisione, solitamente sotto la clavicola sinistra. Il Pace Maker è collegato al cuore mediante uno o due fili elettrici (detti “cateteri”), introdotti in una vena della spalla.Il pacemaker interviene in aiuto del cuore quando questo batte troppo lentamente; tuttavia non impedisce al cuore di funzionare autonomamente nei momenti in cui batte in modo regolare.

Il Pace Maker è costituito da una piccola scatola di metallo liscio e leggero; le dimensioni e il peso variano a seconda del tipo e delle caratteristiche; mediamente ha una forma rotondeggiante, misura tra 5 e 6 cm da un lato, tra 4 e 5 cm dall'altro e ha uno spessore tra i 7 e i 9 mm; il peso oscilla tra 20 e 30 grammi. La scatola contiene un minuscolo computer e una batteria, che può durare, a seconda dell'uso che se ne fa, fino a 12 anni; attraverso uno o due elettrodi, a seconda delle necessità, invia al cuore piccolissimi impulsi elettrici in grado di aumentare, quando è necessario, i battiti cardiaci.

Gli impulsi elettrici trasmessi dal Pace Maker al cuore sono di bassissima intensità e non vengono assolutamente avvertiti dal paziente. Il Pace Maker viene inserito mediante una semplice procedura: in anestesia locale si pratica una piccola incisione della pelle, di pochi centimetri, nella regione alta del torace, sotto la clavicola sinistra. Si cerca quindi una vena per l'introduzione dei cateteri, che vengono guidati fino al cuore, controllandone il percorso mediante la radioscopia; dopo aver controllato che i parametri elettrici siano regolari, i cateteri vengono collegati al Pace Maker che viene infine inserito in una piccola tasca sotto la pelle; tutto ciò avviene in modo del tutto indolore.

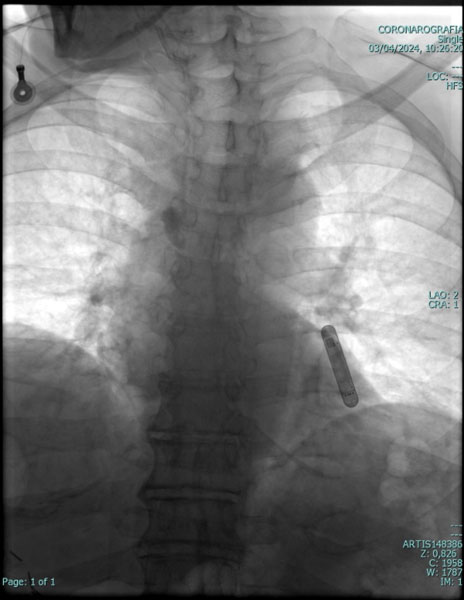

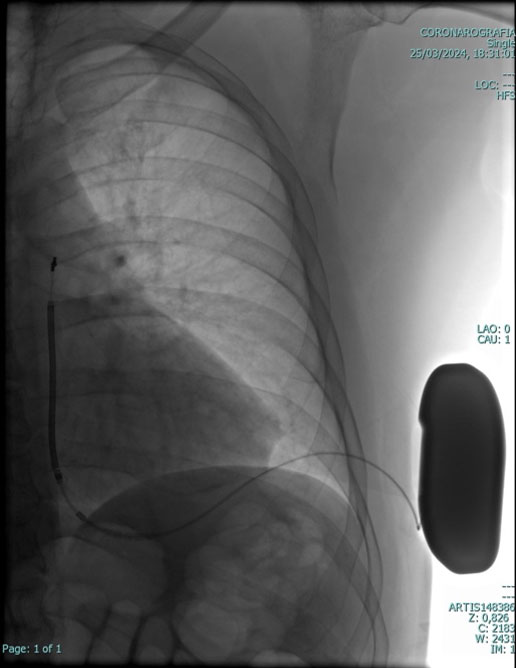

L'evoluzione della ricerca e conseguenzialmente della tecnologia in particolare in campo cardiologico, ha consentito di sviluppare sistemi di stimolazione cardiaca miniaturizzati e “senza fili” (“leadless pacemaker”), in cui il generatore d'impulsi e gli elettrodi sono contenuti in una singola unità totalmente intracardiaca, eliminando quindi la presenza degli elettrocateteri convenzionali e della tasca pre-pettorale sottocutanea.

La terapia con pacemaker (PM) senza elettrocateteri (“leadless”) rappresenta una realtà nel campo dell'elettrostimolazione cardiaca. I PM leadless hanno come obiettivo primario quello di ridurre le complicanze legate all'introduzione di elettrocateteri endocavitari e alla creazione della “tasca sottocutanea” in regione sottoclaveare, e si propongono come valida alternativa nei pazienti con controindicazioni alla stimolazione cardiaca tradizionale. I vantaggi dei pacemaker leadless sono legati essenzialmente alle loro piccole dimensioni, al minimo peso, all'assenza di meccanismi di connessione tra generatore ed elettrodi, dato che questi coesistono in una singola unità, alla procedura di impianto mini-invasiva transcatetere, e al considerevole minor rischio di infezioni.

I pacemaker leadless possono essere posizionati nella cavità ventricolare ed eventualmente, atriale destra con una procedura mini invasiva per via transcatetere con approccio transcutaneo utilizzando la vena femorale (dall'inguine), attraverso uno speciale introduttore. Il sistema non richiede quindi la creazione di una tasca e non lascia cicatrici esterne visibili.

Questo nuovo tipo di Pacemaker è totalmente intracardiaco è formato da un dispositivo fissato direttamente all'interno del ventricolo destro, ed eventualmente atrio destro. Nel caso di un impianto bicamerale (atrio e ventricolo destro), grazie ad un innovativo sistema di comunicazione, i device riescono a “parlare“ tra di loro per sincronizzare le due camere cardiache. L'introduzione di questo tipo di tecnologia leadless da inizio ad una nuova era del pacing intracardiaco.

La nostra unità di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione crede da sempre nell'innovazione ed evoluzione della tecnologia leadless. Questi tipi di dispositivi ci consentiranno di trattare pazienti selezionati con una soluzione tecnologicamente avanzata, particolarmente adatta ai più giovani data la possibilità di estrarre i device a fine vita e di non avere elettrocateteri e dispositivi in una tasca sotto la pelle.

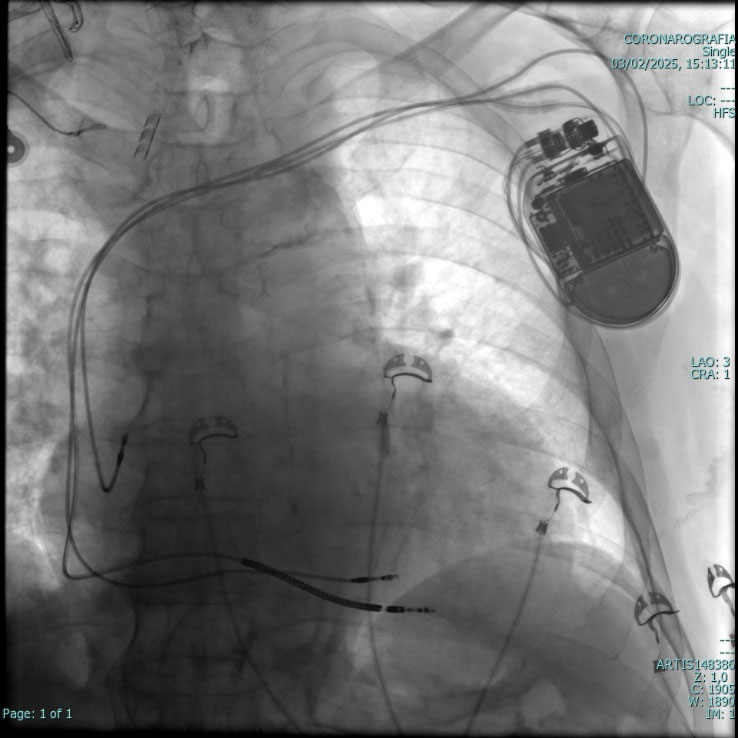

Il defibrillatore impiantabile (conosciuto anche con la sigla americana ICD: Implantable Cardioverter Defibrillator) è un dispositivo in grado di controllare continuamente i segnali elettrici del cuore e di erogare una scarica elettrica brevissima, ma intensa quando rileva un ritmo fortemente irregolare che potrebbe causare un arresto cardiaco; la scarica elettrica (detta “shock”) sopprime l'aritmia e permette il ripristino del ritmo normale.

Le caratteristiche dell'apparecchio e la tecnica di impianto sono molto simili a quelle descritte per il Pace Maker; rispetto a quest'ultimo, il defibrillatore è solo di dimensione leggermente maggiore, avendo necessità di batterie di capacità superiore.

Un opzione di questo dispositivo è il defibrillatore impiantabile sottocutaneo (S-ICD). Questa alternativa al sistema transvenoso è impiegata nei pazienti che rispondono a determinate condizioni che vengono valutate dallo specialista. Alcuni esempi di condizioni che favoriscono questa opzione sono: un accesso venoso non agevole (ad esempio con vasi occlusi), una valutazione di alto rischio di complicanze con l'accesso transvenoso stesso (ad esempio soggetti immunocompromessi), pazienti più giovani che hanno un'aspettativa di vita superiore ai dieci anni, poiché tali soggetti possono incorrere, nel tempo, al cosiddetto rischio cumulativo di fallimento dell'elettrodo transvenoso.

Nei soggetti colpiti da infarto del miocardico acuto sono frequenti situazioni di scompenso cardiaco. Questo avviene perché l'area interessata dalla necrosi (la zona in cui è avvenuto l'infarto) non si contrae più adeguatamente determinando una grave depressione della funzione di pompa cardiaca chiamata frazione di eiezione (FE). In questa condizione il miocardio non espelle adeguatamente i liquidi depositatisi nei distretti corporei, soprattutto a livello degli alveoli polmonari (edema polmonare). In tali condizioni le quattro camere cardiache non seguono la sequenza normale di contrazione.

Tali difetti o alterazioni possono essere corrette attraverso una terapia di resincronizzazione cardiaca con la stimolazione elettrica del ventricolo sinistro con elettrocateteri che posizionati (per via venosa) attraverso le vene, decorrono sulla superficie del cuore. Si tratta di uno speciale dispositivo (simile al pacemaker, per dimensioni e per tipologia di procesura di impianto sottocutaneo) dotato di tre elettrocateteri che stimolano le camere, con l'obiettivo di ripristinare la normale sequenza delle contrazioni e ottimizzare la funzione cardiaca nei soggetti con insufficienza cardiaca refrattaria alla terapia farmacologica (che in determinate situazioni non consente risultati soddisfacenti).

In alcuni soggetti selezionati che presentano specifiche alterazioni elettrocadiografiche (BBS: blocco di branca sinistra) i sistemi sono integrati con una stimolazione specifica (left bundle branch area pacing, LBBAP) di branca sinistra.

Il cosiddetto “loop recorder” è un piccolo dispositivo, grande meno di un accendino da tasca (misure esatte: 62 x 19 x 8 mm), in grado di registrare il ritmo del paziente fino a un massimo di tre anni. Tale dispositivo viene inserito sotto la cute, con una piccola incisione di circa 2 cm, in anestesia locale, ed alloggiato solitamente sotto la clavicola (in modo da essere praticamente invisibile). L'apparecchietto è in grado di registrare e memorizzare sia anomalie del ritmo cardiaco in modo automatico, sia, in presenza di sintomi, l'elettrocardiogramma su comando del paziente (con un apposito telecomando esterno).

Questo dispositivo trova la sua principale applicazione, nella pratica clinica, nei pazienti con svenimenti di origine inspiegabile o con palpitazioni di breve durata, difficili da documentare con l'elettrocardiogramma tradizionale; può anche essere utilizzato nel monitoraggio a lungo temine dei pazienti con aritmie a basso/medio rischio.